| ※藻類の分類は藻体の色による。それぞれの藻類が光合成色素クロロフィルの他にも多種類の補助色素を持っており、それらが合わさった色をしている。藻類の比較的大きなまとまり(綱や門の階級)では、色調がほぼ一定であるからだろう。 |

| 藻 類 の 分 類 系 | |||

|

|

|

調べられている種類 | |

| 1 | 藍色植物門 Cyanophyta |

藍藻綱 Cyanophyceae | 150属2000種 |

| 2 | 原核緑色植物門 Prochlorophyta |

原核緑色藻綱 Prochlorophyceae | 1目2科3属3種 |

| 3 | 灰色植物門 Glaucophyta |

灰色藻綱 Glaucophyceae | 4属 |

| 4 | 紅色植物門 Rhodophyta |

紅藻綱 Rhodophyceae | 600属5500種 |

| 5 | 緑色植物門 Chlorophyta |

プラシノ藻綱 Prasinophyceae | |

| アオサ藻綱 Ulvophyceae | |||

| 緑藻綱 Chlorophyceae | |||

| トレボキシア藻綱 Trebouxiophyceae | |||

| シャジクモ藻綱 Charophyceae | |||

| 6 | クリプト植物門 Cryptophyta |

クリプト藻綱Cryptophyceae | 200種 |

| 7 | クロララクニオン植物門 Chlorarachniophyta |

クロララクニオン藻綱 Chlorarachniophyceae |

|

| 8 | ユーグレナ植物門 Euglenophyta |

ユーグレナ藻綱 Euglenophyceae | |

| 9 | 渦鞭毛植物門 Dinophyta |

渦鞭毛藻綱 Dinophyceae | |

| 10 |

黄色植物門 (不等毛植物門) |

黄金色藻綱 Chrysophyceae | 120属1200種 |

| ラフィド藻綱 Raphidophyceae | 1目1科 | ||

| 真眼点藻綱 Eustigmatophyceae | 1目数属10数種 | ||

| 黄緑色藻綱 Xanthophyceae (Tribophyceae) | 100属600種 | ||

| 褐藻綱 Phaeophyceae (Fucophyceae) | 300属2000種 | ||

| 珪藻綱 Bacillariophyceae | 800属 | ||

| ディクティオカ藻綱 Dictyochophyceae | |||

| ペラゴ藻綱 Pelagophyceae | |||

| 11 | ハプト植物門 Haptophyta |

ハプト藻綱 Haptophyceae | 70属300種 |

| Ⅱ.微細藻類の世界へ戻る |

|

※藍藻や原核緑色藻は核を持たない仲間であり、細菌の仲間なので、現在では原核生物界として分類されている。 |

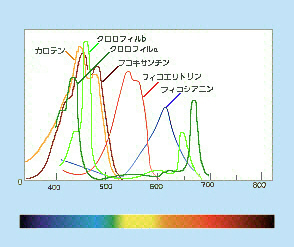

| 【光合成色素】 |

◆クロロフィルa すべての藻類に見られる光合成の主要色素。 ◆補助色素 クロロフィルa以外の色素を言う。クロロフィルaが吸収できない光の色(波長)を吸収して、 エネルギーをクロロフィルaに渡す。クロロフィルb・c カロテン、キサントフィル、フィコシア ニン、フィコエリトルなどがある。 |

| ※色素 |

| 色素 | 科学的性質 | 同化色素 | 色 | |

| クロロフィル | Mgを中心金属とするポルフィリン環に、鎖状のフィトールが結合した脂溶性物質 |

クロロフィルa | 緑 | |

| クロロフィルb | 黄緑 | |||

| クロロフィルc | 青緑 | |||

| カロテノイド | 鎖状の長い不飽和炭化水素で、脂溶性 | カロテン | βカロテン | 橙黄 |

| キサントフィル | ルテイン | 黄 | ||

| フコキサンチン | 褐 | |||

| フィコビリン | ポルフィリン環が開いた形で中心金属を持たない、水溶性 | フィコシアニン | 青 | |

| フィコエリトリン | 紅 | |||

| ※色による比較 |

| 分類 | 光合成色素 | 種の生物例 |

| 藍藻類 | ◎クロロフィルa ◎フィコシアニン ・βカロテン・フィコエリトリン |

ユレモ・ネンジュモ |

| 紅藻類 | ◎クロロフィルa ◎フィコエリトリン ・βカロテン・ルテイン・フィコシアニン |

アサクサノリ・テングサ・フノリ・トサカノリ・カワモズク |

| 褐藻類 | ◎クロロフィルa ◎フコキサンチン ・クロロフィルc・βカロテン |

コンブ・ワカメ・ヒジキ・モズク・ホンダワラ・ウミウチワ |

| 緑藻類 | ◎クロロフィルa ◎クロロフィルb ◎カロテン ◎ルテイン |

ボルボックス・クラミドモナス・クロレラ・アオサ・カサノリ |

| ※種子植物 コケ・シダ |

◎クロロフィルa ◎クロロフィルb ◎βカロテン ◎ルテイン |

ソテツ・イチョウ・バラ・イネ・ゼニゴケ・スギナ・ |

| ※クロロフィルaとbはどちらも赤色部と青色部に非常に強い吸収帯を持つ。 | |||||

|

|||||

| クロロフィルaは、主に青い光(波長435 nm前後)と赤い光(波長680 nm前後)の光を吸収する。緑色の光はあまり吸収しないので、反射されたり散乱されたりして葉っぱが緑色に見える。 色素の違いは、異なる波長の光を吸収しているということ。いろいろな色の色素を組み合わせれば、太陽の光(連続スペクトル)を効率よく利用することができる。1つの色素しか持っていなければ、その色素が吸収する光しか利用できない。 光合成に使われない場合は、クロロフィルが吸収した赤と青の光は大部分熱になる。 【光合成】 藻類の光合成 (photosynthesis)も植物と同じく葉緑体(クロロプラスト)内で行われる。 光合成は、クロロフィルが吸収した光エネルギーを使って、二酸化炭素と水から酸素と糖類[CH2O]を作る作用である。 ※藻類の光合成のメカニズム

光合成は大きく2つの段階に区別される。1つは炭酸固定系。光エネルギーをクロロフィルが吸収することにより活性クロロフィルになる(励起される)。しかしその状態は不安定なため元のクロロフィルに戻ろうとて、このときに水を酸素(O2)と水素(H2)に分解してNADPH2(ニコチン酸)とATP(アデノシン三リン酸)を作りだす。この反応で分解産物として酸素が発生する。NADPH2とATPはエネルギーのようなもの。

もう1つの段階は電子伝達系と呼ばれ、NADPH2とATPを利用して、二酸化炭素から種々の糖(炭水化物)がつくられる。

※光合成の反応過程

|

|||||

|

【葉緑体】 光合成が行われるのは葉緑体であり、その中にあるチラコイド膜内で、クロロフィルが光エネルギーを使って水を分解し、プロトン+酸素分子+電子を作る。このときにできた電子から、NADP+→(還元)→NADPH2(脱水素に関する補酵素)ができる。さらに、チコライドロマ(葉緑体基質)で、チラコイド反応で得られた、NADPH2とATPを使って二酸化炭素を原料としてブドウ糖(炭水化物)が作られる。この一連の反応を カルビン-ベンソン回路という。

葉緑体(chloroplast)には透過性の良い外部境界膜と、透過性の低い内部境界膜がある。 クロロプラスト(葉緑体)の内部はストロマと呼ばれる。ストロマには高濃度の酵素があり、その半分はリブロースビスリン酸カルボキシラーゼ(Rubisco) である。 ※葉緑体図を只今製作中 また、ミトコンドリアと同様に二本鎖の環状DNAや原核細胞型のリボソームが存在する。DNAは約100種のタンパク質をコードしているが、それでも葉緑体で必要な約10%にしか過ぎない。 ストロマ内には膜で包まれたチラコイドという構造物が存在する。チラコイドが10〜100個積み重なり、グラナという構造をとっている。グラナ間はストロマラメラで連結されている。 チラコイド膜はリン脂質の含量が約10%と低く、ガラクトースを含む糖脂質が大部分を占める(80%)。また、脂肪酸は不飽和度が高いため、膜の流動性が高い。 クロロフィル(Chl) a,、b・・・光を受容する受容体

クロロフィルはプロトポルフィリンIXの誘導体で、中心にMg2+が配位している。Mg2+が配位していないものをフェオフィチンという。 |

|||||

|

◆クロロフィル a (Chl a)の構造

クロロフィルはプロトポルフィリンIXの誘導体で、中心にMg2+が配位している。クロロプラスト(葉緑体)中の大部分のクロロフィルは光を集めるアンテナの役割を果たす。吸収された光子のエネルギーはアンテナクロロフィル間を励起エネルギーとして移動し、アンテナクロロフィルよりも励起エネルギーの低い反応中心クロロフィルに集められる。クロロフィルが吸収できない波長の光を集めるために、カロテノイド(橙色)、フィコエリトロビリン(赤色)、フィコシアノビリン(青色)など他の色の色素も使われる。

反応中心クロロフィルは、タンパク質、電子伝達補因子、クロロフィル二量体からなる複合体である。

◆フェオフィチンa (Pheo a)の構造

クロロフィルの分解産物で、クロロフィル中のマグネシウムが2個の水素で置換されたもの。藻類が死ぬとクロロフィルはフェオフィチンに変化する。

※ポルフィリンのうち、真ん中に金属イオンが入っているものを化合物を金属ポルフィリンと言う。金属ポルフィリンはいろんなところに存在している。。例えば、血液のヘモグロビンの活性部位には、鉄ポルフィリンが存在している。また、緑の葉では、クロロフィル(マグネシウムポルフィリンの還元体)が光合成を行っている。金属ポルフィリンの働きや性質は、ポルフィリンの中心に存在する金属イオンの種類や酸化数によって違う。

|

|

|

| SEO | [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送 | ||